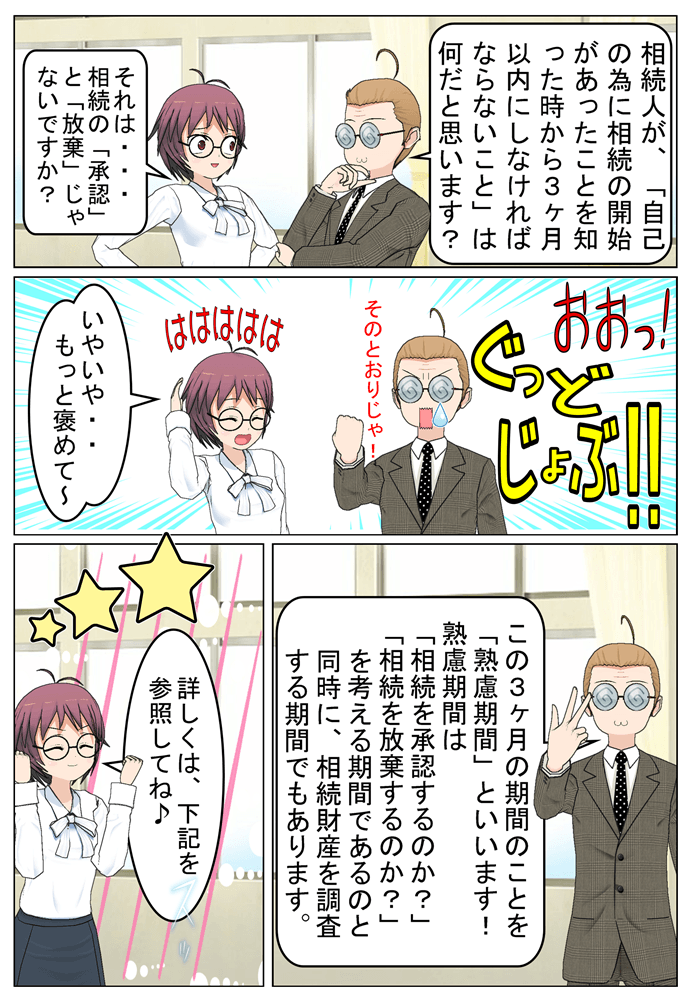

相続をするのか(承認)?・・相続をしないのか(放棄)?・・を決める期間は、民法で定められています。

- 民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

相続の承認・放棄をなすべき期間は?

☆ 自己のために相続が開始があったことを知った時から 3ヶ月以内 に、相続を承認するか放棄するかを決めなければなりません。

☆ この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」といいます。

ところで、民法915条に記載されている「自己の為に相続が開始した時」は、相続放棄をするかどうかを考える3ヶ月の期間(「熟慮期間」といいます)の起算点を考える上でとても大切です。

- 「自己のために相続が開始したことを知った時」とは・・ ?

「相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り」

かつ、そのために

「自己が相続人となったことを覚知したとき」

です。

「相続人が相続開始の原因たる事実を知り」がよくわかりません・・?

「相続人が相続開始の原因たる事実を知り」とは・・・・

わかりやすく言うと、「自分が相続人となる人が亡くなった事実を知ったとき」という意味ですね。

「なるほど・・」

「それでは、自己が相続人となったことを覚知したとき」とはどういう意味でしょうか?

「自己が相続人となったことを覚知したとき」とは・・・

-

例えば、結婚して子どもがいる貴方の兄が亡くなった場合(あなたと兄の両親はすでに亡くなっている)を考えてみましょう。

-

あなたは兄が死亡した事実を知っていても、通常なら、亡くなった兄の嫁とその子どもが相続人となるので、あなたは兄の相続人にはなりません。

-

しかし、兄の嫁や子どもが兄の相続を相続放棄をした場合には、あなたが兄の相続人になります。

この場合において、あなたが、兄の嫁と子どもの第一順位の相続人の全員が相続に関して放棄した事実を知った時が、「自己が相続人となったことを覚知したとき」となります。

相続放棄に関するお問い合せはお気軽に・・

スマートフォンなら、高峰事務所へ電話できます

熟慮期間の起算点に関するその他の注意事項

3ヶ月の期間は、相続人が法律の不知又は事実の誤認のため、自己が相続人となったことを知らなかったときには進行を始めません。

- 3ヶ月の「熟慮期間」の起算点である,「自己のために相続が開始したことを知った時」は,各共同相続人によって異なることがあります。

-

「熟慮期間」は,相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時,又は,通常これを認識しうべき時から起算すべきです。

・・・そうすると・・・

- もしかして・・ 例えば、相続人が複数人いる場合においては、各相続人によって相続放棄をするかどうかを考える3ヶ月の熟慮期間は必ずしも同じじゃないって言うことでしょうか?

そうですね。

- 相続放棄を行う場合の、3ヶ月の「熟慮期間」の起算点である「自己のために相続が開始したことを知った時」は,各共同相続人によって異なることがよくあります。

- 相続放棄の熟慮期間の起算点についての重要判例

-

- 相続放棄は,自分が「相続人となった事実を知った時から3か月以内」(民法915条1項)に行わなければなりません(これを「熟慮期間」といいます)。

- この起算点については,最判昭和59年4月27日(民集48巻6号698頁)によって,単に相続が開始されたことを知っただけでなく,「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時」とされました。

- 熟慮期間の起算点について、従来は、この要件を柔軟に解する裁判例もありましたが、最近の裁判例では、この判例の要件を厳格に解して、相続人が相続財産の一部を知っていた又は知りうべきであった場合には、当然に熟慮期間が進行すると解するものも増えており、熟慮期間の起算点を厳格に解するのが近時の傾向のようです。

- ただ、画一的に、これは良くてこれは駄目・・というようなものでは無く、実際にはケースバイケースで考えないといけないのだと思います。

- 「相続財産の存在を認識した」といえるためには,相続債務についての内容証明郵便を受けとっただけではだめだという裁判例があります(東高判平成15年9月18日判時1846号27頁)。

- 債権者からの内容証明郵便が相続人に配達されると,そのときに,相続債務があることを知りますから,その配達時を起算点とするのが通例でしたが,この裁判例は,内容証明郵便に債権の存在を証明する資料が添付されておらず,また,内容証明郵便送達まで相続人と債権者が全く面識がなかった事例で,この配達時が起算点とはいえないと判示したものです。

・・・と言うことは・・・

相続が開始したことを知ってから3ヶ月以上たっていても、場合によっては相続放棄の申述を行える場合もある・・と言うことでしょうか?

そうですね。

例えば,被相続人の債務を知らないことにつき、相続人に相当の理由がある場合などの場合には、熟慮期間は、債務を存在を明らかにした内容証明郵便が届いた日から計算できる可能性が大いにありますね。

ですから、相続が開始して3ヶ月以上経過していても、そのような内容証明が届いた場合には、直ちに家庭裁判所に対して相続放棄申述をするとよいでしょう。

相続が開始してから3ヶ月以上経過した後に「相続放棄の申述」を行う場合でも自分で行うことはできますか?

このような場合に、相続放棄を行おうとする人が自分で書類を作成して相続放棄を行うことも不可能ではありませんが、相続が開始してから3ヶ月以上経過した後に「相続放棄の申述」を行う場合には、自分で行うのでは無く、司法書士などの専門家に依頼することを強く強くお薦めします。

もしも、家庭裁判所で、相続放棄の申述が却下された場合にはどうなりますか?

2週間以内に高等裁判所に対し即時抗告する必要があります(家事審判法14条)。

相続人が「未成年者」又は「成年被後見人」の場合

相続人が「未成年者」又は「成年被後見人」の場合にはどうなりますか?

それについては、民法917条で、3ヶ月の熟慮期間は、「その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する」と定められています。

相続の「承認」や「放棄」は,相手方のいない法律行為と考えられています。

相続の放棄も法律行為 1なんですね?

そうですね。 相続放棄はもちろん、相続を承認することも法律行為となります。

つまり、相続の「承認」や「放棄」を行うには,財産法上の行為能力 2が必要だということですね。

・・と言うことは・・

相続人が、行為能力を有している者の場合には,単独で有効に「承認」や「放棄」を行うことができますが,行為無能力者(未成年者・成年被後見人)は,単独で「承認」や「放棄」を行うことができない・・と言うことでしょうか?

そのとおりです。

そこで行為無能力者が相続人の場合には,その法定代理人が行為無能力者のために相続が知った時から熟慮期間が開始するものと定められています。

未成年者の場合について詳しく教えて下さい。

未成年者でも、意思能力のある未成年者は,親権者の同意を得て,自ら有効に「承認」又は「放棄」ができます。

親権者の同意を得ないで行った「相続の承認」又は「相続の放棄」は,どうなるのでしょうか?

その場合には、法定代理人などの親権者は、後に未成年者の行った「承認」や「放棄」を取り消すことができます。

それでは、親権者は未成年の子に代わって「承認」又は「放棄」をすることができますか?

親権者は未成年の子に代わって「承認」又は「放棄」をすることができます

ただし、親と子の利益が相反する場合 3には,その未成年者のために,特別代理人の選任を家庭裁判所に請求することとなります。

なるほど・・そうすると、たとえば・・親権者が、まず自ら相続放棄したのち、未成年者全員を代理して相続放棄する場合や、または、親権者自身と未成年者全員を代理しての相続放棄が同時にされた場合はどうなるのでしょうか?

その場合には、利益相反行為には該当しないので、特別代理人の選任は不要となります。

未成年者に親権者がいない場合 4にはどうなるのでしょうか?

その場合には、後見が開始します。

後見人は,未成年者に代わって「承認」「放棄」をすることができますが,後見監督人がある場合には,後見監督人の同意が必要となります。

この、後見監督人の同意を得ないで後見人が行った「承認」又は「放棄」は,被後見人又は後見人が取り消すことができます。

なお、意思能力のある未成年者は,後見人の同意を得て,自ら「承認」又は「放棄」を行うことができます。

最後までお読み頂きありがとうございます!

相続放棄に関するお問い合せはお気軽に・・

スマートフォンなら、高峰事務所へ電話できます

相続放棄のことなら高峰司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください

Notes:

- 法律行為とは、例えば、あなたがコンビニで缶ジュースを買う場合に、あなたはコンビニに対して「缶ジュースを買う」という意思表示を行い、コンビニ側があなたに「缶ジュースを売ります」という意思表示が合致したことで缶ジュースの売買契約が成立する訳ですが、この何々を買う・・とか・・何々を売る・・とかを相手に対して伝えることを意思表示と言います。法律行為とは、それらの法律行為を行おうとする人が、行った意思表示の内容のとおりに法律効果が発生させる法律要件のことをいい、一定の法律効果の発生を意欲する意思を表示することにより、その欲したとおりの効果が生じることを言います。 ↩

- 意思能力とは、通常の場合、有効に意思を表示することができる能力のことをいいます。それに対して行為能力とは、単独で有効に法律行為をなし得る地位または資格のことをいいます。例えば、未成年者の場合、お小遣いの範囲を超える物の売買などを行うには親の承諾が必要になる・・など、誰かが何かの法律行為を行う場合に、その法律行為を有効に行うことができるか否かが問題になる場合があります。つまり、財産法上の行為能力とは、例えば、財産の移転などに伴う法律行為を有効に行うことができる能力のことをいいます。 ↩

- 子が相続放棄することにより,親が相続する財産が増える場合等 ↩

- 親権者が管理権を有しない時を含みます ↩